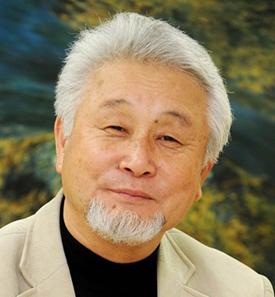

日本Japan-三宅一成 Kazushige Miyake

- MIYAKE DESIGN創辦人及設計師

- iF設計獎評審及日本優良設計獎評審

- 多摩美術大學講師

- iF設計獎金獎及日本優良設計獎best 100

《產品設計》design and value

日本Japan-三宅一成 Kazushige Miyake

做任何的創作活動,都不是一個人的事情。是必須要有很多人,共同合力完成的事

設計是一個充滿多樣性、可能性的東西,在我心裡並沒有一個很完美的公式,就是只要順著這個公式走,最後就一定可以導出一個正確答案。我也告訴自己不要在心裡面放著這個公式,才能夠很靈活地去面對各種環境,然後做出各種設計。

到底什麼東西對設計而言是很重要的?對我自己來說,價值是一件很重要的原則,它包含的意義與多樣性是非常廣泛的。當我思考一個東西存在意義的時候,繼續往下挖,到最後你會想到的是-這個東西存在這個世界上,應該有什麼樣貌。當我們用這樣的觀點來看一個東西的時候,你就可以不被現在眼前所看到的已經成形的東西所拘束住,你可以更深層地去想,當這些東西變成他們現在樣子的時候,他的上一個階段,原本應該是什麼樣子?我覺得身為產品設計師,我們在做著什麼呢?其實就是把價值這東西,讓它化為形體。讓這個東西所具備的價值能夠外顯,能夠讓大家一看到的時候,不只看到這個東西存在,也能夠看到它的價值存在。每一部分、每一環都非常重要,如果在一開始的根基沒有很穩固的話,接下來再去做其他不管是包裝的部分,或者是在店面宣傳等等,就沒辦法達到更好效果,反過來就是說,如果可以做出一個很強、很好的產品,它可以幫助後段的人,不管是包裝設計或者是做品牌的活動。

我常常提醒自己,做任何一個產品,並不是要勉強自己創造一個毫無意義但是很新奇的形狀,而是必須要探究它的價值、探究背後的意義,這樣子你就可以很自然而然地導出一個它最應該有的外型。在產品設計的業界裡面,常常會聽到有種說法,設計師必須要跟工程師對抗,但是我心裡從來沒有要跟工程師對抗的想法,永遠就是在想工程師的意見或是擁有的技術,要怎麼樣把它化為形體展現出來。我們在做任何的創作活動,都不是一個人的事情。不是可以靠一個人的力量來完成的,它是一件必須要有很多人,共同合力完成的事。進入業界永遠不要忘記,要懂得跟身邊的人有很好的溝通跟協調。

當我們在做設計時,不要一開始把區隔化當成唯一目的,試圖找出不一樣的價值,哪怕有一些事情做出來不這麼有效率,可能要繞一大圈遠路,但是只要在這過程當中,你可以獲得一些價值,我覺得那就足夠了。當你要提高一個商品價值的時候,設計是可以幫助你的好方法,同時設計也絕對不是一個讓設計師表現自我的方法。你必須要很清楚地看到這產品的本質,由你的力量幫助這產品的本質發揮出來,這個才是一個好的設計品。設計產品的時候不管有再好的設計概念、對背景研究再透徹,如果你沒有辦法在最後讓消費者有那種-我覺得這東西還不錯、很直覺喜歡的內力的話,那就是不行的。因此,最重要的是,你要先喜歡你設計的東西!

《文化創意》韓國人的文化遺傳基因與韓流

韓國Korea-白金男 Baik Kumnam

如果不把感情表現出來而是一直悶在心裡發酵的話,就會成為一種「恨」;如果表現出來的話,就是一個「情」。

對韓國民族來說,其實包含了靈魂、氣質和性格的精神文化,以及共同體文化,然而會形成這些文化,廣義來說,是由韓國人的「恨」、「情」還有「興」引發出來的。現在全世界流行的韓流文化,其實可以說是「恨」「情」「興」產業化之後帶來的結果。其實不只是韓國人,相信中國人或者是台灣人也有屬於自己的文化基因,那韓國人影響到韓國的文化基因,主要可以分成兩種,一個是自然環境另一個就是人文環境。

韓國春夏秋冬都非常鮮明,而這樣非常清楚的四個季節會影響到各種文化。500年前朝鮮時代引進來的儒教,影響韓國人的精神文化,甚至組成了民族性,最後影響到韓國人對自我的認同和主體性。在韓國分成貴族文化還有平民文化,也就是支配以及被支配階層,所以韓國是有非常多傷痛的民族,到了現代也是一樣有錢人支配沒有錢人,平民階層過得非常辛苦。韓國人心裡一直都有一個傷痛,這樣子的傷痛就變成了一個「恨」,這樣心中有恨、有傷痛的人聚集在一起,彼此慰藉又形成了另一種情感,而這些情感再昇華之後就會變成一個「興」,就是像興致這樣子的東西。我覺得「恨、情、興」這三個字,可以說是韓國人的文化遺傳基因。

究竟在韓國人體內文化基因到底是什麼?專家主要是針對韓國文化及個性做討論;一般人比較重視韓國文化的傳統性。過去受到日本帝國殖民還有韓國戰爭,所以非常多人會覺得說「恨」才是韓民族最具代表性的情緒,但是到了最近不管是熱情或者是活躍度變成主要的文化基因,可以認為是解放之後高度的經濟成長,還有近來對自己文化產生自信反應出來的結果。說實在話,以前韓國人對於紅色是非常討厭的,看到紅色就會想到血革命或者是共產黨。

韓國人是靠「情」字過活,對外國人來說可能非常難理解。韓國人對「情」這個字即使不去特別定義,也還是知道「情」是什麼,然後懷抱這樣的「情」去生活,所以「情」不是只有個人,也是跟其他人的關係,所以一個暖心的行為就是「情」。生活比較困難的人聚在一起,然後彼此慰藉,體現出和諧共存的概念。如果不把感情表現出來而是讓它在心裡面一直悶著發酵的話,就會成為一種「恨」,那如果把感情表現出來,就是一個「情」。火病是專屬於韓國人的一種病,所以當你心中有恨卻不能夠消解的話,就會成為火病,只能自己去消解,別人沒有辦法幫你。不管是「恨」、「情」或是「興」,阿里郎這首歌最具代表性。因此,千萬不要為自己找理由、找藉口,努力地做好每一件事,讓自己成為宣揚台灣設計了不起的設計師!

《設計教育》構建中國設計教育的先進性姿態

中國大陸-何曉佑 He, Xiaoyou

中國人要在國際上發聲,一定要建構先進性姿態以及研究成果,才有可能產生自己的聲音,以及在國際上最終能起到引領作用。

現在中國正在搞雙一流學科,要多建一流高校和一流學科,在雙一流學科中,終於有了設計學的地位。從學科角度來講,終於確定了設計學在中國作為一門學科的位置,但是設計學在很多人眼裡,並沒有那麼重要。如果追溯中國高等設計教育發展歷史的話,可以追溯到1903年清政府頒布癸卯學制-第一次建立了圖稿繪畫科,這是一門專門畫圖的學科,也就是所謂做設計的。

上個世紀80年代,老師們開始在國內傳播現代工業設計理念。幾十年下來,中國工業設計學科已經迅速地發展,基本上將近兩千所高校有設計學科,另外,產業界發展也是非常快速。現在大部分企業已經開始意識到設計在推動企業創意發展中的價值,政府也大力推動產業發展,然而這麼多年的發展,企業或是協會開始不太滿意高校培養這麼多人才的能力,所以也開始成立設計教育大會、設計教育協會,更加強調跨文化、跨學科、跨領域的合作。企業對設計教育不滿意,那麼設計教育界怎麼考慮這些問題呢?以前四五所高校有這個專業,一直到現在將近兩千所高校有跟設計相關專業,所以在那個年代,設計高手都在高校,所以高校就代表了上個世紀中國設計的水平,但是現在不是了,現在的設計高手都在企業,現在很多企業年輕人的設計能力都非常厲害。

高校職責第一是培養人才;第二是科學研究;第三是社會服務;第四是文化傳承。以前講的五子登科-樣子、路子、點子、料子、鏡子,簡單講就是教育的面貌,是不是能夠反映出人才培養的姿態。現在不敢講先進性,而是如何建構這樣一種姿態。路子,也就是教學面貌能不能培養人才先進性姿態;點子,理論研究面貌能不能反映出科學研究的先進性姿態;料子,設計探究的面貌能不能反映出專業水平的先進性姿態;鏡子,社會反饋的面貌能夠反映出學科發展的先進性姿態。過去幾十年的教育,中國最大的問題就是同質化,幾乎所有高校是按照最早引進的德國教育模式和日本教育模式。所以像這樣引路以後,就是慢慢在全國形成了一種非常同質化的教育,也就是不管你讀什麼高校,幾乎差不多。這幾年開始分化,現在中國非常強調每個學校的學科背景,來打造自己的特色,需要差異化人才,才能適應社會發展需求。

現在中國沒有設計研究院的存在,所以很多研究性的東西,只有高校來承擔。我們希望能夠從中國文化立場,提出一些具有前瞻性的設計理論,另外一步就是開探一些基礎性研究,還有就是世界性問題的研究方式。這樣才有可能建構起先進性姿態,中國人要在國際上發聲,一定要構建先進性姿態以及研究成果,才有可能產生中國自己的聲音,以及在國際上最終能起到引領作用。

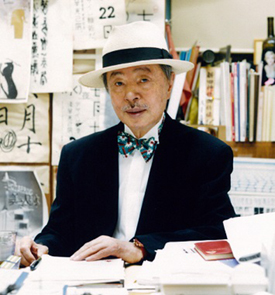

《視覺傳達》亞洲與世界的設計

日本Japan-淺葉克己 Katsumi Asaba

自稱地球文字探險家的我,就是只要這個地球上,我發現哪裡有很奇怪很特別的文字,就會想要到那邊親自去看看。要做這樣子的事情,你要有一定相當強大的衝勁才辦得到!

日本的文字體系可能是比較特殊的,有跟中華區一樣的漢字,但是也有平假名、片假名,另外英文的字母也是平常會使用的一些文字。我在30年前就想說,文字這個東西看起來很簡單、很平凡,但是如果說有比較大膽想法的時候,文字也可以是一個很跳躍然後很新鮮的東西。

所謂的「一日一圖」就是每一天你要想出一個圖案並畫下來,一件事情你只要每天做,就可以變成產品上市。每天早上我起來之後,就會手裡拿著筆然後畫圈圈。所謂的右卷就是往右邊卷,然後接下來就畫左卷,往另外一個方向,但是我怕自己不知道畫到哪裡,所以會先寫好右卷跟左卷,並且寫下日期,避免忘記。我其實到了比較後期才開始練習書法,我覺得楷書真的是書法的基本,而且如果對設計有興趣的話,一定要把書法練好,練好書法絕對對你的設計有幫助。楷書具有非常神奇的力量,如果你的楷書練得好的話,你的素描就會寫得很漂亮、畫得很漂亮。日本有一位兼好法師,他寫了一本書叫做「徒然草」,然後在裡面有講到人就是要跟東西進行接觸,你的心才會被觸動。比方說像我自己,只要手裡一拿到桌球拍,就會馬上做好姿勢,隨時就可以開始打桌球。然後你要記得毛筆拿直,當你的筆落在雪白紙上的時候,你就會看到紙上開始發出非常漂亮的墨光,然後這時候就覺得非常開心。日本一位相當有名的藝術家,叫做井上有一先生,他擅長用相當細的毛筆線條來作畫。因為這位老師常常用很細的筆,然後手有時候就會一直顫抖,有一天我就問他為什麼你會這樣子一直抖?老師就回答說「因為我的精神、我的心靈在顫抖」,然後老師也告訴我,你要把靈魂的顫抖寄託在你的筆上。

現在全世界使用的文字到底有多少種?有一個中西亮前輩做了研究,他告訴我說大概全世界有50~60種文字,但是少數民族使用的文字大概就慢慢地滅絕、慢慢地不存在這個世界上了。在紐約有一些研究東巴文字的學者,很多流傳下來的資料是要跟老東巴學者一起解讀,才可以看得出意思。我看到東巴文字就會想說,一千年前搞不好在東巴地方就已經有所謂「Graphic Designer視覺設計師」的職業出現。他們一定是有一批人聚在一起說,我覺得這個字應該是這樣子形狀比較好,然後大家一起討論,最後定下形狀,這是一件非常精彩的過程。我自稱是一個地球文字探險家,就是只要這個地球上,我發現哪裡有這些很奇怪、很特別的文字,就會想要到那邊親自去看看,因此我踏上了我的北極之旅,也幾乎把中國都跑遍了。要做這樣子的事情,你要有一定相當強大的衝勁才辦得到!

《設計教育》設計的文化立場

中國大陸China-李超德 Li, Chaode

設計的文化立場很多程度上,是視覺表達的東西,更多的是古文化表象的東西,但是在這個表象背後,卻是一個文化問題,那麼它累積了豐富的意涵,又反映出一個人的立場、態度以及價值觀。

設計的問題就是文化問題,視覺表象有可能是用功能性的東西來規範,有科技的支撐,但它背後一定是文化問題,設計作品反映的是一個人設計的態度。設計視覺表達下蘊含著設計的文化觀念和價值,探討如何通過外在形式和精神內涵表達自身的態度和立場,進而適應時代和潮流的發展,面對現在全球化的設計浪潮,我們應該承認今天的世界是由西方文化所主導的。對於未來中國存在著兩種觀點,一種認為要主導未來的設計,不過這段路途比較遙遠;還有一種樂觀的認為,中國改革開放三十多年,經濟成長以及各個方面的變化非常大,因此如何從中國製造轉向中國創造,未來前景還是樂觀的。

設計立國使得設計成為新經濟引擎,這是未來在面對世界競爭過程,能夠在國際市場上有一些自己份額的做法。所謂的設計文化立場,就是用文化的態度來看設計,我們有這樣的文化底蘊跟背景,又有幾十年快速的發展,中國在科技領域裡面有許多方面已經領先,當然還有一些方面還在追趕,那麼為什麼不能彰顯出我們文化的基因和自信與自覺呢?所以民族化設計在全球化的態勢當中,如何表達自身話語本來是一個難題,看似簡單的衣食住行的設計活動,卻承載著我們這一代人和下一代人的設計使命。

設計要解決具體實踐和形式問題,如果我們講設計,單純談文本的形而上,從理論到理論、從觀念到觀念,是無法解決產品形式的設計問題的。但是設計如果不講觀念、不講文本及理論,那麼所呈現的設計產品會蒼白無力、如殭屍一般,因此設計在形設功能意義之外,擔負著巨大的文化責任。設計反映自己的態度和立場,好的設計是直指人心的,在形式之外需要實現自身觀念,文化情感的溫暖就是其靈魂和核心,即便在這樣一個全球化的時代,人類情感的溫暖還是需要的,所以設計產品的視覺表象下,仍然蘊含著一個民族或者一個國家、區域的文化話語權。面對民族設計文化遺產,我覺得要反對唯古既好的食古不化,又要反對崇洋媚外的文化虛無主義,我倡導的是追求內在精神。

現在是互聯網時代,人的生活方式更趨同化,從設計的潮流體系結構和內在的邏輯來看,設計從來都具有鮮明、縱向分級的特點,那麼設計流行的路徑也是由上而下的方式來傳播與模仿,形成了設計流行文化的傳播方式。西方國家主導的東西到今天仍然發揮著作用,只不過我們有自覺和立場來表達自身的文化願望。現代設計作為時代進步的產物,它可以說是全人類的文化財富,蘊含的是時代的文化,在當今這樣的時代,科技這麼發達,西方文化佔領了我們主流的前沿,設計師有責任確立自己的文化立場,在設計界發出自己的聲音。

《視覺傳達》Malaysia Design Archive - Archival and Visual Literacy

馬來西亞Malaysia-Ezrena Marwan

可以創造屬於自己的視覺典藏,通過這些視覺典藏,就能建構出一段歷史。或許這一段歷史是你的國家,或者是從小到大學到的東西之中,你沒有辦法看到的一段過去。

你可能可以禁止很多的東西,但是其實你是沒有辦法,禁止思想或想法的傳遞。我問了自己一個問題,透過我的設計能夠為這個社會帶來什麼樣的影響?所以我就開始蒐集馬來西亞不同時期的設計作品,然後再把這些作品依年份編纂出來,之後發現不同的時期有不同的意涵,於是,我就創造了馬來西亞設計檔案庫。

這個目的是為了捕捉出所有平面設計背後的故事,因為這是平常看到設計作品時,沒有辦法知道的東西。其實設計作品或是設計師的角色,都不斷地在進化,而且也可以看得出來,設計師跟他們設計出來的圖像,是有很大力量去改變人們的思想跟想法的。每當我看到這些海報的時候,都會問我自己以下問題-每一個平面設計都有一個故事,每個作品都代表一個不同的過去,那每一個設計背後,一定也有它的獨特記憶,還有在歷史上被詮釋的方法也都不太一樣。

作為年輕設計師必須要想想你們創造出來的東西,到底象徵著什麼?你的設計會在歷史當中,佔有怎麼樣的地位?馬來西亞設計檔案庫是一個可以給年輕設計師或是學者去參觀跟拜訪的視覺文化紀錄館,這個館放的不是書,而是一些過去視覺的平面作品。在館內可以看到完全不靠電腦做出來的設計品,可以讓年輕一代的設計師看到以前沒有電腦的時代,這些設計是如何被模仿出來的。這麼多的實體典藏,其實是一個民主化的可能,透過這樣子開放數位材料以及實體館藏後,以前一些固有知識在開放後,大家都可以接觸到的情況下,就會產生過去聽不到的一些東西。我們的檔案館可以提出問題,也探索文化生產跟社會運動之間的關係,還有另一個功能就是製造出視覺干預,讓年輕一代的設計師看到過去的圖像,不管是象徵或是表達什麼,他們都可以再用他們的設計提出一些解決方法。我覺得這至少是給我們一個機會去檢視歷史以及回顧思考,怎麼樣能夠把過去不同的設計,用不同手法在現代呈現出來。

視覺典藏檔案庫還有另外一個功能,就是能夠促進研究。透過這樣的典藏紀錄,沒有被報章雜誌報導出來的聲音、沒有被書本紀錄下來的事件,都會一一被發掘。最後就是要培育視覺素養,當我在檢視各種不同設計或者是物件的時候,除了有形的形體之外,一定也挾帶一些無聲意義。所以,這樣的視覺文化研究讓我們去探究歷史、政治還有空間,算是開啟了一扇窗,這扇窗不但會帶你去了解背後歷史,同時也在告訴你,不同的設計觀點或者是不同的時代角度框架中,你會看到設計可以呈現出不一樣的模樣。

《產品設計》Idea Journey

泰國Thailand-Doonyapol Srichan

我發現把產品設計得美美的,只是一個很基本的事情。每一個對美的感覺是不同的,品質才是讓這個產品持續生存在這個市場上的原因。

在學習設計的過程中,我學到最重要的是-如何去思考。我覺得很多很多的點子,會影響到未來所有的作品。身為一個設計師,如果只專注在眼前物件的話,很難去發想或創造更有創意的東西出來。對我來講,這是一種從舊的物品到新的物品很好的連結。如果我們設計的產品出現在使用者身上,而且是在我們意想不到的地方,將是一件值得雀躍的事情。後來我有機會發展一個新品牌,我學到在製作產品的時候,是要設計一個可以跟消費者溝通的橋梁,這讓我成長許多。我發現泰國在設計的強項還有一個,就是可以把原本的產品修改成另一個東西!我很想傳達給消費者的觀念就是,一個好的設計不一定要用到昂貴的材料,就可以設計出一個很實用,卻又不那麼傷害自然的產品。我覺得設計產品的時候,很重要的是要考慮到整個環境、整個脈絡。

我有個紡織專家的德國朋友,他來到泰國後有一天跟我說,你們這個國家真的蠻好的,不管到哪裏都看得到大家在使用地毯。我就告訴他,因為在泰國有很多工廠製造地毯,然後出口到國外去,但是因為地毯非常難清洗,所以泰國家中沒有在使用地毯。之後有機會帶德國朋友到泰國南部參加建廟活動,到那邊後德國朋友發現有很多的阿嬤阿姨們坐在一個涼蓆上,等著儀式開始,於是他很驚訝地告訴我:哇!來到這麼遙遠的地方,你們還在用地毯哪!我聽了這句話之後,就再也睡不著了。我就覺得在泰國從來都沒有人想把涼蓆設計得更漂亮,一直以來都是這樣的花色,因為熱帶國家地毯的功能,沒有什麼會比涼蓆來得厲害!

於是開始深入研究為什麼在泰國大家沒有常使用涼蓆?發現第一個原因是花色不夠漂亮,不適合拿來裝潢家裏,其次是不好清洗。於是我就開始想這麼好的想法要跟哪間公司配合好呢?後來想說倒不如自己來做吧!還可以藉此讓國際看到泰國,因此,這成為了我人生中的第一個品牌跟產品-泰式涼蓆。我把它變成更生活化、更貼近消費者,然後花很長的時間跟人們介紹這個產品,以及可以怎麼樣使用,可是要改變人們對涼蓆的想法是一件困難的事情。經過時間的累積,人們開始知道這個產品,最困難的部分就是要跟消費者傳達這個涼蓆比地毯好。

我發現把產品設計得美美的,只是一個很基本的事情。每一個對美的感覺是不同的,品質才是讓這個產品持續生存在這個市場上的原因。接著我想做一些回饋社會的事情,於是就把我們設計的泰國涼蓆捐贈給泰國100家廟宇,因為這是泰國20年來品質最好的涼蓆。不管我們的產品是什麼、跟多少工廠合作,在我心中還是希望用匠人的思維來做事情跟設計產品。