臺灣的「設計」專業發展自日治時期因工業化、國際化以及與西方接軌縫合趕上已有100多年歷史,「設計」在傳統建設工程發展規範中並非主流也非核心價值,主因有許多歷史傳承與不約定成俗之認知共識存在且承傳之。而自日治時期開始引入西方之「美展」機制後,許多對美術、藝術……有興趣者開始投入參與並開啟拜師學藝,爭取榮耀之正向引導趨勢,且蔚為風潮形成一種時尚並養成了許多對美感藝術創作有潛力之女藝術家。

就中華文化傳統而言,「設計」是枝節、是雕虫小技,且因封建制度,各階層之食衣住行育樂等早有一定之「規範」,包括尺度、規模、色彩、質料……,尤以建築、室內擺設用品(含各種生活中之室內設計、擺設、裝飾與服飾)。換言之,在這樣的文化背景下,所謂「設計師」並不存在,只是依循系統規章由不同層級之匠師、職人創作出各種「具體成品」,且一直影響著華人之生活品質、空間素質與文化涵養迄今。

惟自工業化後,各種城鄉發展速度快捷激進,必須在傳統與現代科技間尋求一個平衡點,換言之,「設計」專業並非憑空而降,它是有文化、地理、歷史脈絡的發展迄今。自全球視野觀之,國際競圖,提昇年輕學子、藝術家參與國際型競實、互相交流、刺激,提昇「設計」之內涵與實用性養分,並更能開創出具美感、美質以及拓展出配套經濟效益,此則應是當代「設計比賽」之核心價值。

臺灣經常舉辦國際競圖,但過後卻常因諸多政治因素而停擺或解約,此實為本土設計專業應有的省思。

今日全球各種與「設計」相關之競賽與展覽不勝枚舉,且自小尺度的生活用品到大尺度的公共設施與城鄉建設均是其涵蓋內容。也因此,對於自前人之傳承,到今日因應社會需求──不僅要求好用、好看,且需符合全球最新的2050淨零碳排之高標竿。則「競賽」本質所擔負了引領先鋒議題,若能升級循環再生、生產過程及所運用之材料均得以「低碳」、「低衝擊」、「低負荷」之方式進行,彰顯在地文化風土特質,此應是「設計競賽」應有的全新視野,極具挑戰性與傳承重任。

源上述觀點,國際設計競賽之光譜也易形寬廣,它可以是傳統認知之工業產品設計,也可以是無形的公共空間設計、公共基礎建設設計,甚而是為解決地球氣候變遷,因應突發疫情、自然災害、社會人權與居住正義問題等之多元解方。也因此,當吾人有機會、有能力協助引導年輕設計者參與國際設計競賽,以個人之專業參與經驗,我不會設限,並特別鼓勵參與具寬廣光譜多元影響力之競賽。此亦當然鼓勵團隊應有跨界、跨域與多元斜槓之整合能力。

而今面對此全球性環境變遷議題有以下幾個思路供參酌:

師生視野之打開與提昇

許多臺灣策劃之競賽活動仍以傳統平面、工業設計為基底,儘管其在傳承上已具相當細膩之SOP。惟綜觀全球發展,材質日新月異,因應要解決的產品價值不只是美觀,尚需兼負對地球資源負責之義務。也因此,不妨更開放設計主題,且可融入或引入具「未來性」,畢竟全球變遷之快速,未來可能正已是今天或明天進行式。

鼓勵跨界、跨系甚而跨齡學生之共同參與

「設計」是相當特殊的創意綜合體,設計最終的成品不能只是一件放在博物館、藝術館、工藝館展示之「死」的具像物件,它必須可工業化生產且必須能解決各種需求問題。除了提昇整體美感外,它尤應跨界服務非傳統典型的菁英型設計成品。如為減塑,吸管可用蘆葦桿等可分解之植物材質,設計界亦必須與生態界、生物界結合,如此方能在供需之交融中找到解方,且可能是低成本、低技術的。

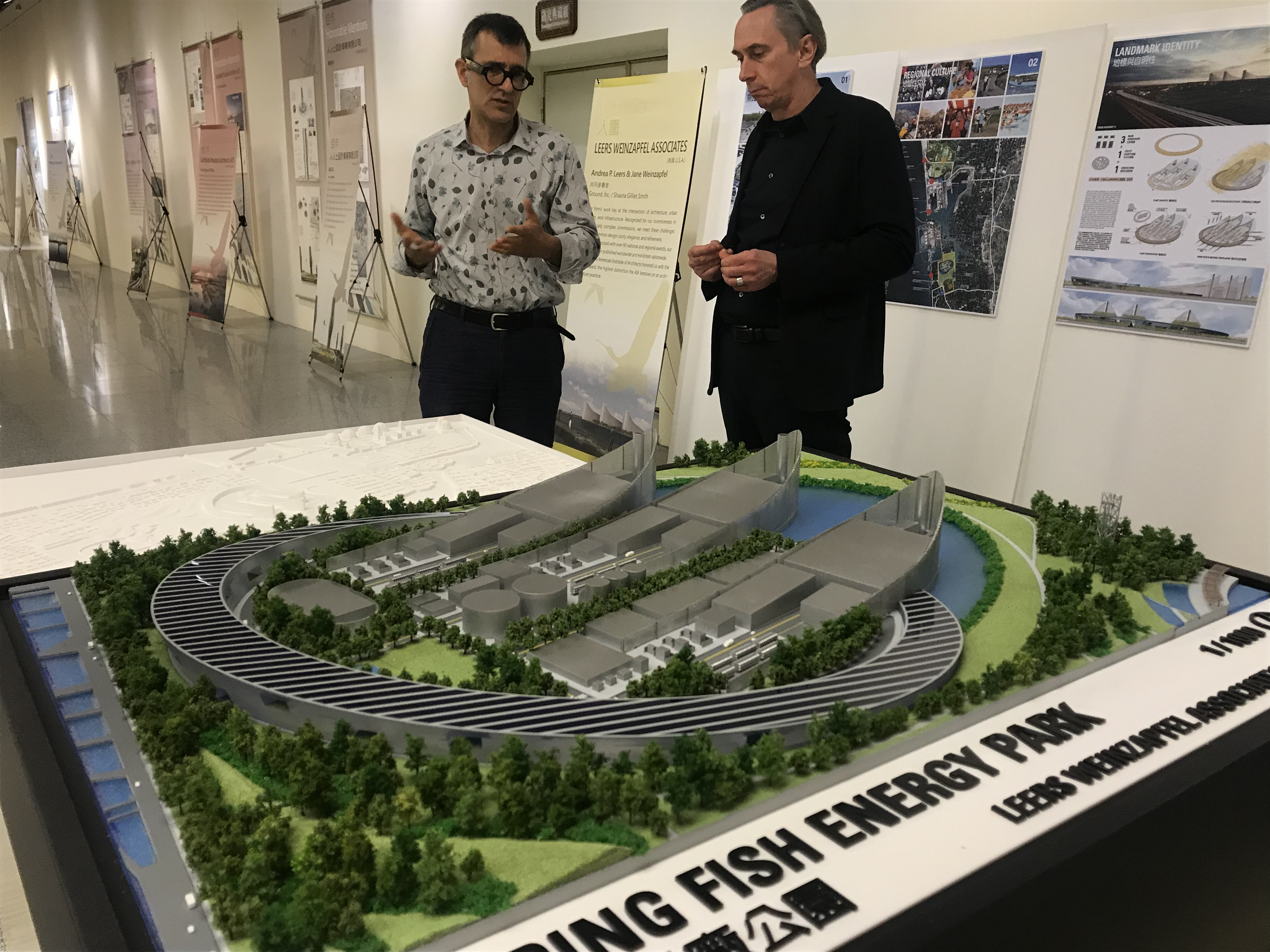

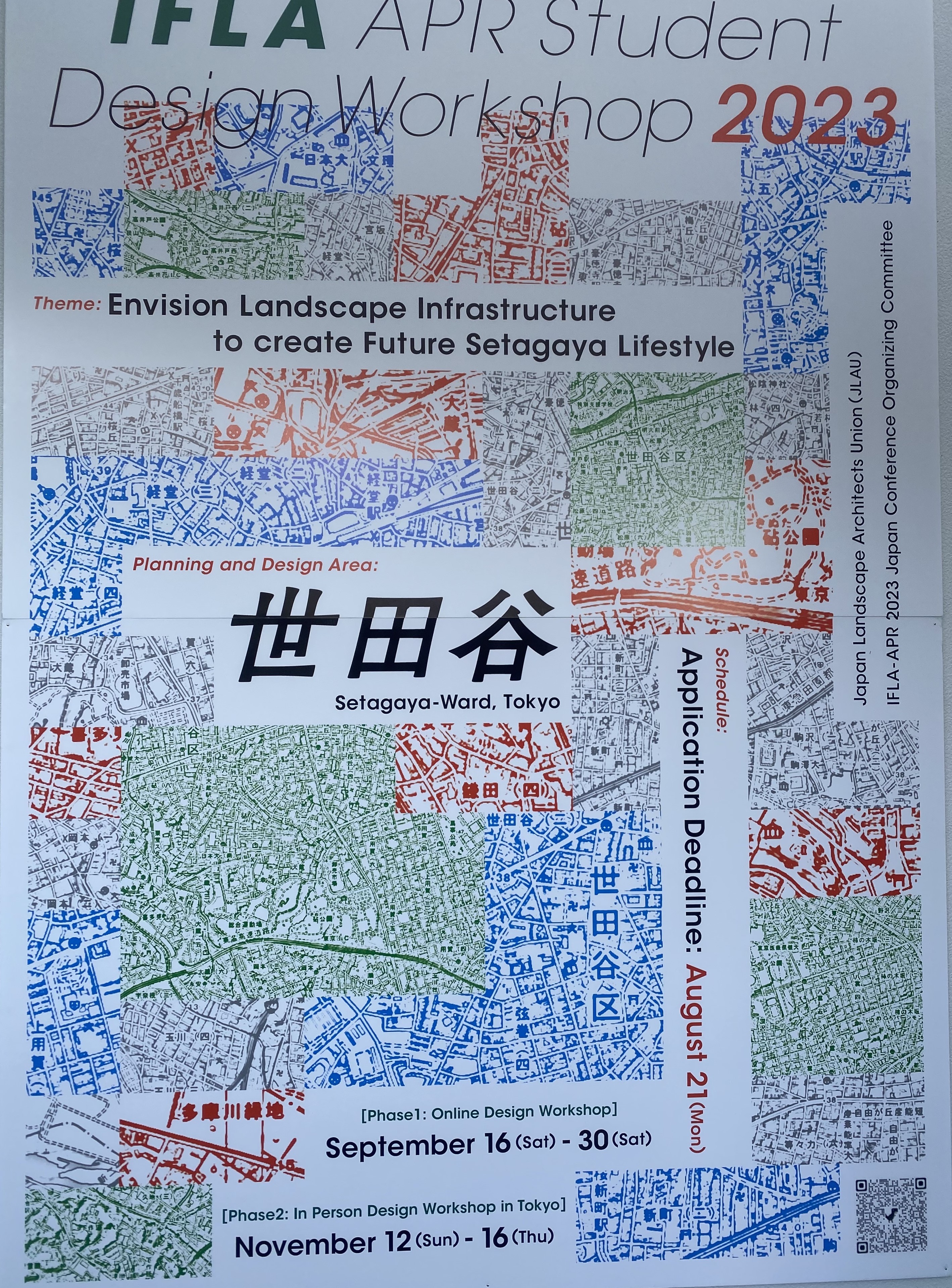

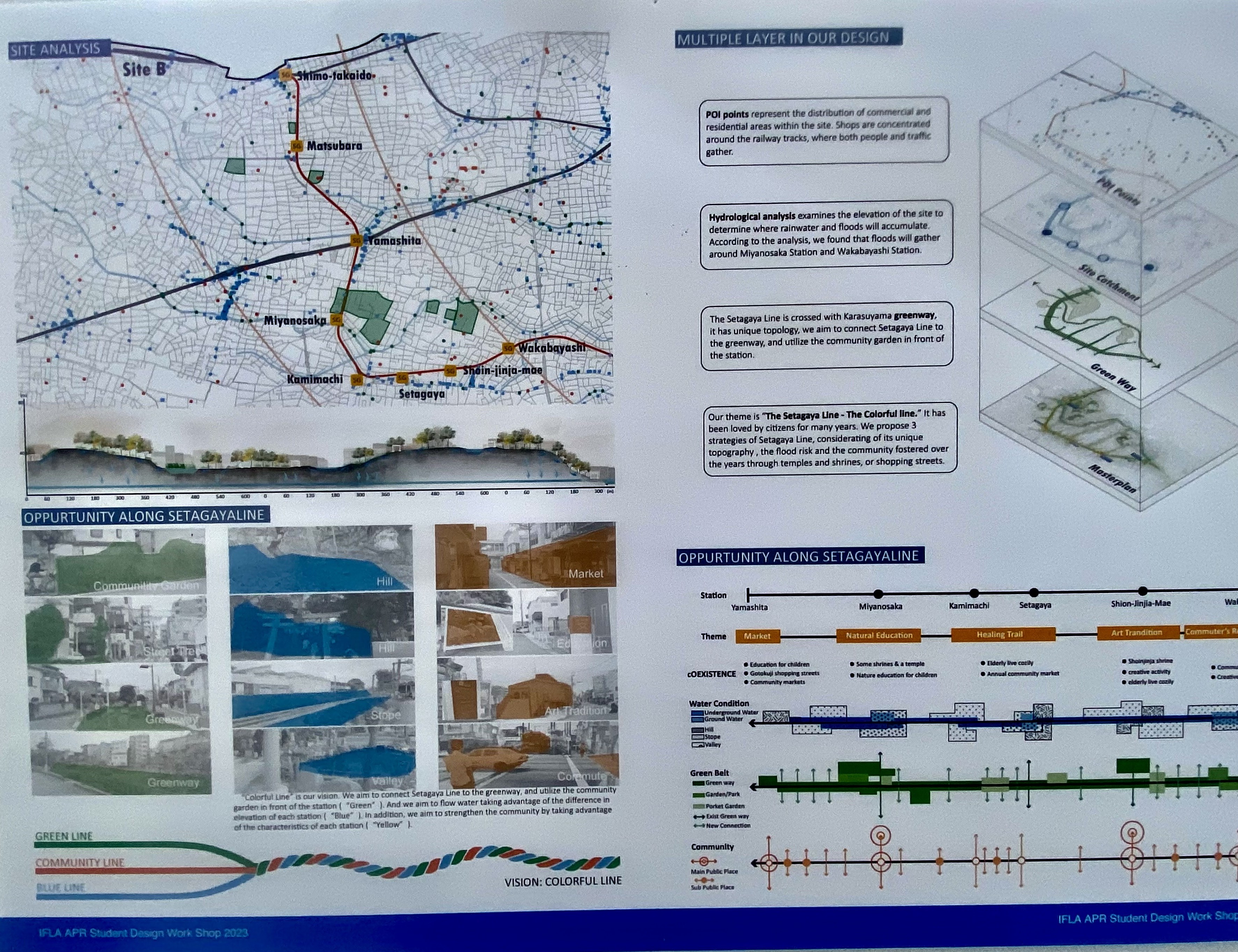

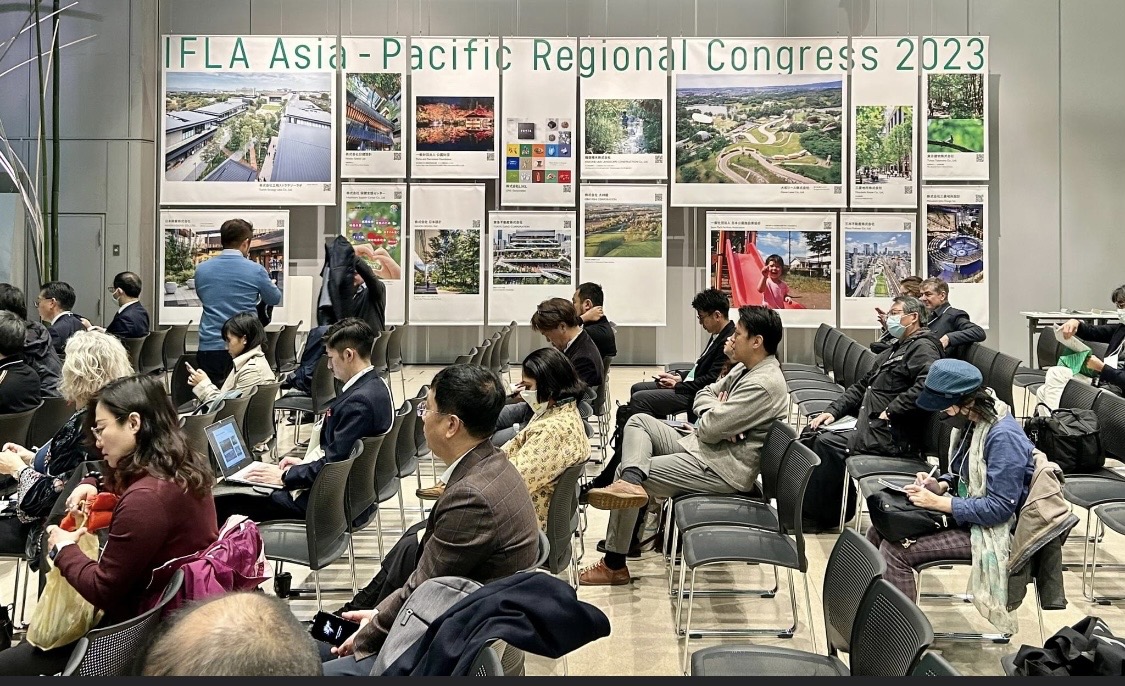

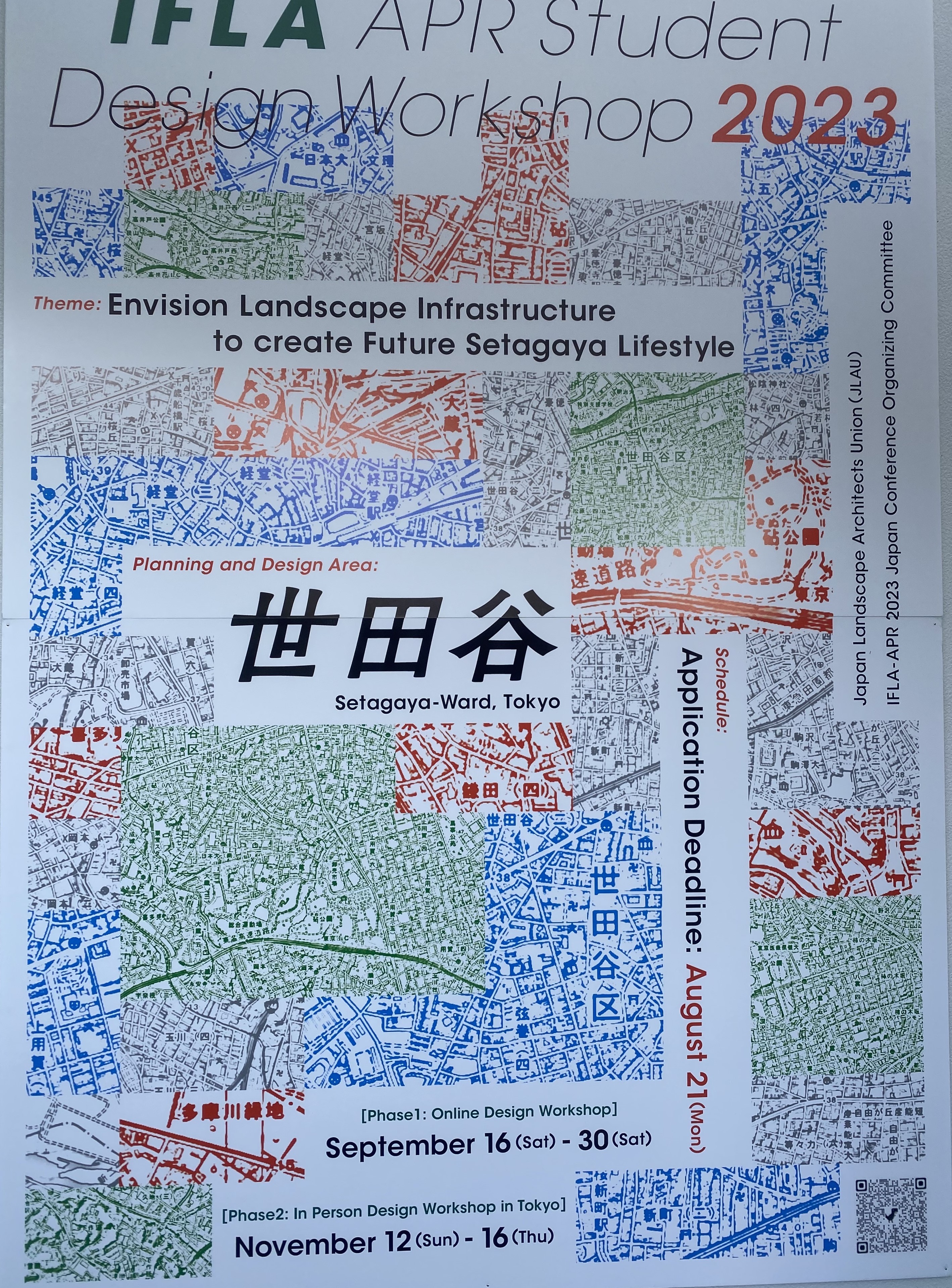

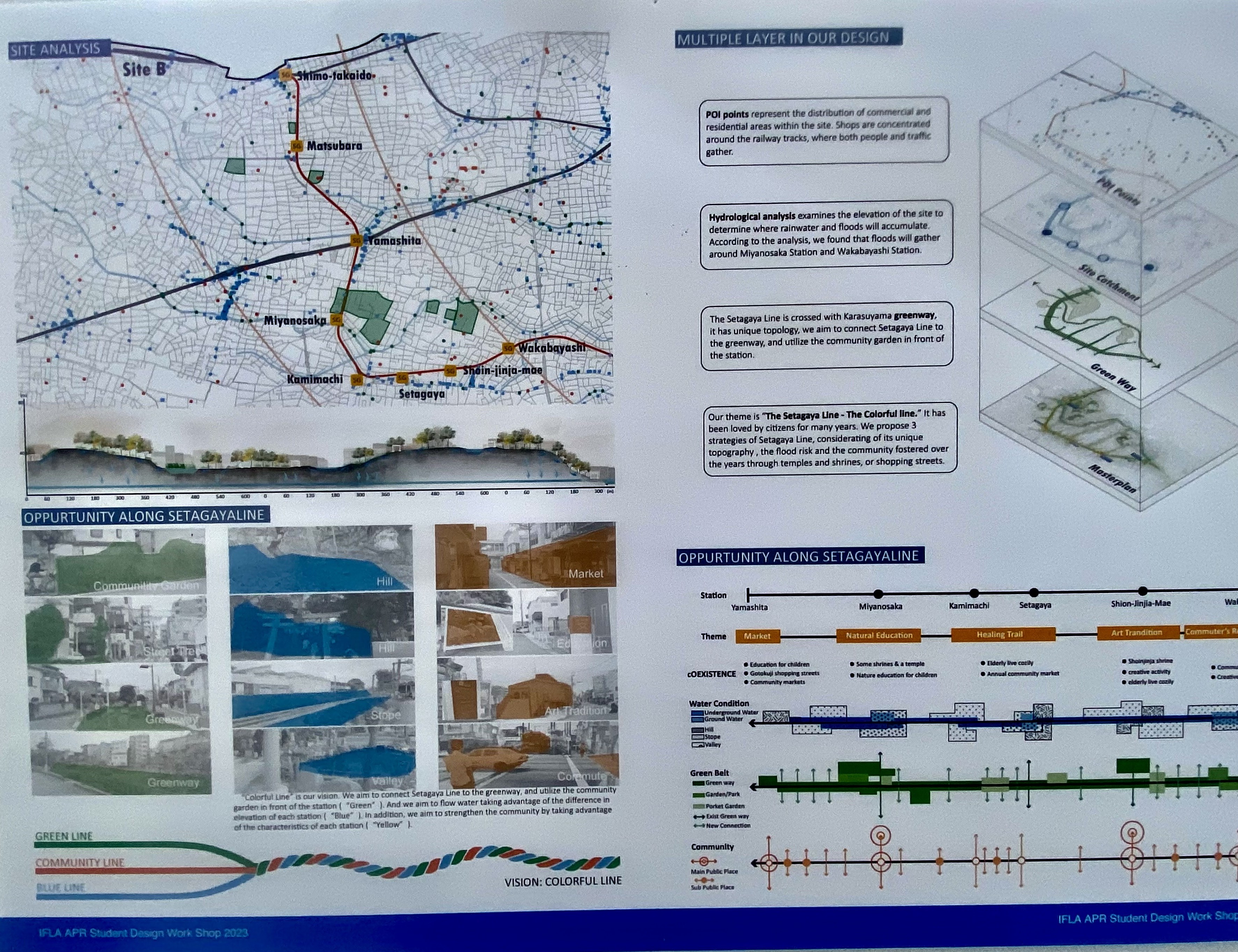

跨國、跨界之國際工作坊其實比「紙上競圖」更具意義與國際文化交流之本質。

設計課程可以是「學程」,而非單一「科系」

正如景觀專業,它是奠基於自然(生態)科學、社會(人文)科學,以及必須融合工程科技與藝術美學之最終呈現,讓使用者、消費者有「愉悅感」與「踏實感」。為此各學校在課程設計上應引入更多養分且不侷限於「設計技術」;所有歷史、文學、音樂、舞蹈、生態、地理……均是必要的養分,尤其是「生態學」與「環境美學」,必須打開設計學習者之五感充實真正的內涵,方能透過交流交融產生設計的物理、化學作用而成就出「有意義」的成品。

跨界、跨系所專業之參與應是未來設計教學之新趨勢與指標。

產學交流、國際交流為必要

參加「競賽」只是培育學生的過程之一,並非目的。真正可以讓設計人不斷自主充實涵養、自我內在能量的養分,是透過國內外實地工作坊,對人文、地理與各種外部條件有充份體驗後,方能導出有意義、有特色的設計作品。

Form follows function仍是經典思惟,沒有具意義的內涵支撐,外在形式無法提供人類需求與福祉,則這樣的經驗傳承必須特別重視。

透過國際相關學術及專業組織所舉辦之學生競圖,以志不在得獎為初衷,更得以開拓國際交流之價值。

在學校內部應鼓勵Joint Studio

不只同一學院之合作交流,更應開放跨院系有興趣者之參與,電機系、化工系、紡織系、農工系……有其不同之基礎訓練與知識美感。惟今日社會之需求,早已非線性成長,是以Joint Studio得以獲致跨院系學生之交流互惠,也更得以打開各科系教師之本位思惟。此工作不容易,但可以起步。文大環設學院也曾建立建築/都計/景觀之Joint Studio,師生均各自有不一樣的收獲與啟發。

評審委員必須有大思惟與器度

「評審委員」本身之涵養、知識光譜與視野務必打開。曾參與National Geographic Foundation之國際減碳產品設計評審,我們也從非開發中國家學習很多,他們在缺資源、缺經費且生活環境條件差之現實下,所開創出的設計作品並不炫麗,但充份展現在地人文風土底蘊,以及為解決問題提昇人類生活品質之厚實責任感;這些作品令人感動驚艷。換言之,作為國際評審尤不宜有自我文化科技之優越感,應更謙卑去向傳統智慧學習。

國際競圖也需要客觀宏觀具種族文化正義之「評審委員」之參與。

同樣,我國的國際競賽所邀請之評審,亦不必然只找「知名人士」,許多地理氣候特質絕非短時間內可判識,今日臺灣許多國際競圖出來的作品,即有許多優缺點經驗可驗證之。

包容、尊重對方文化是國際評審非常必要的專業倫理與責任,才不會誤導年青學生對「設計」之思考與實踐能力之客觀認知。