亞洲大學視覺傳達設計學系講師

Lecturer, Dep. of Visual Communication Design, Asia University

Article of famous designers

亞洲大學視覺傳達設計學系講師

Lecturer, Dep. of Visual Communication Design, Asia University

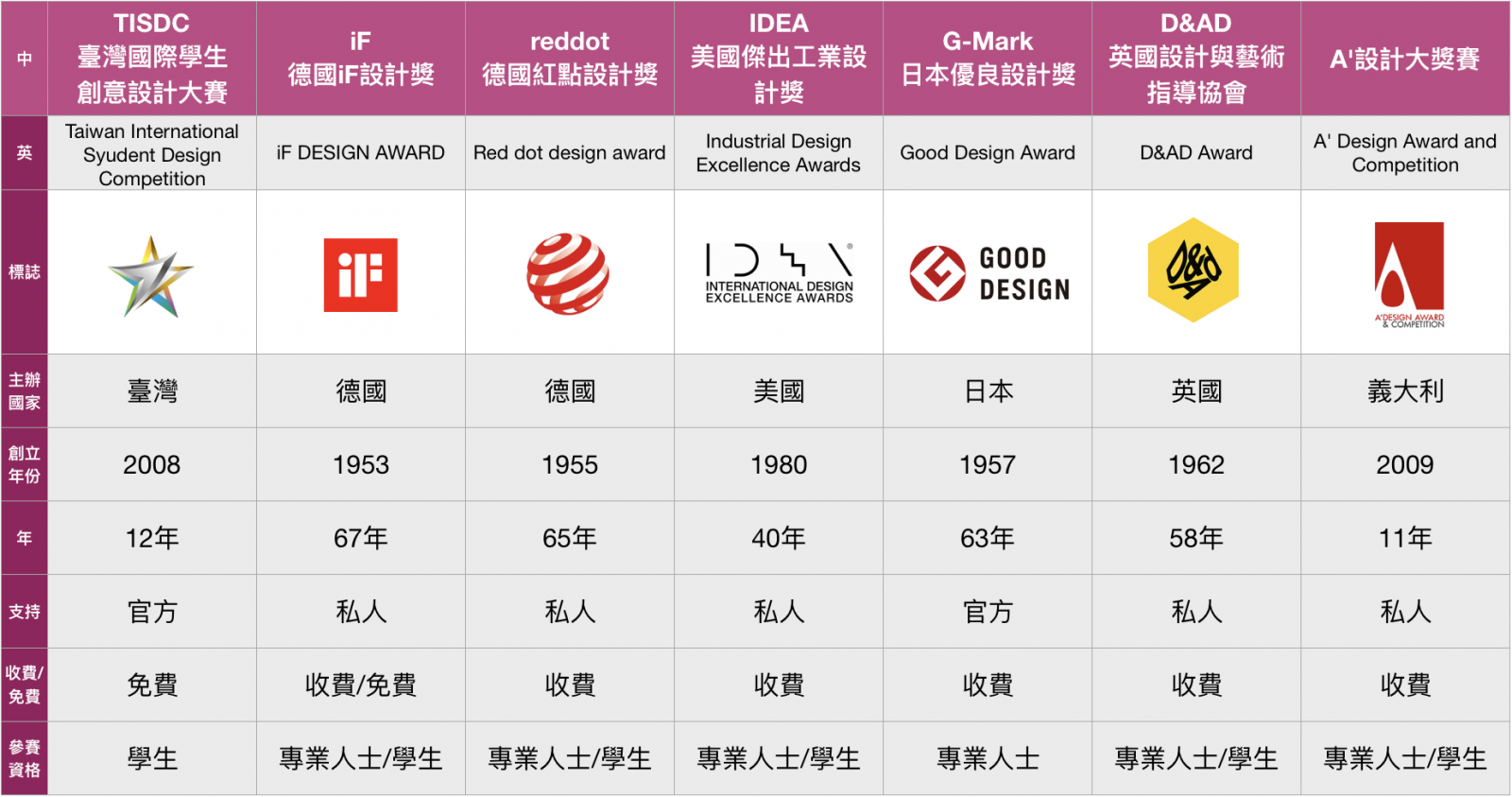

在鼓勵學生參與藝術與設計類國際競賽成為台灣設計教育的一環時,設計應該有所突破,不僅需要與國際設計趨勢接軌,更需要提供一個透明且具影響力的交流平台,讓莘莘學子能有站上國際舞台的機會。因此,結合台灣教育部現有藝術與設計教育人才培育計畫的競爭優勢,如何打造一個透明且公正的國際設計競賽?由台灣自主性地舉辦國際級的學生設計競賽,鼓勵全球藝術與設計校院學生參與競賽,並邀請國際設計專家學者來台擔任評審與講師,將國際設計洪流引入台灣,激發更多設計能量,並為設計教育與產業培養加值,讓學生不僅能進行設計對抗,也能在國際發光發熱中,進而帶動更多人認識的台灣教育設計。

設計競賽的本質就是希望可以廣徵創意,接受突破與創新。然而,隨著設計競賽舉辦的低生態,設計競賽成為產業界利用低價獲得創意的創意,因此設計競賽變得氾濫、價值低且生命週期短暫,而且競賽的結果往往距離最終商品化與量產非常遙遠,即獲獎作品並非商品化成功的金牌目的。設計的自我體現更不應預設於報名費、工資等高額獲獎費用左右,非營利的設計競賽應回歸到設計教育的本身,如何建立透明和公平的平台,有志於設計新銳能大顯身手、自我表現,其中競賽獎金應只是激勵,除此之外。有一個品牌的設計必要性,將讓參賽者參與進來,並期待後續的影響與讓獎品只是短暫的,但競賽的後續有可能實現人生。

因此,設計競賽是改變的,不應該只是一個環節需要價格,取得低階設計的場域。一個好的國際設計競賽不只是單向式的,而是循環式的競賽提供平台,在參賽者參與競賽的過程中參與,參賽者獲得評審的觀點與建議,並且了解自己的概念與創作亮點,也可設計競賽也應該更明確地提供命題要求與觀點,讓參賽者能夠更多地了解競賽的目的與訴鳥,並由此進行命題發展

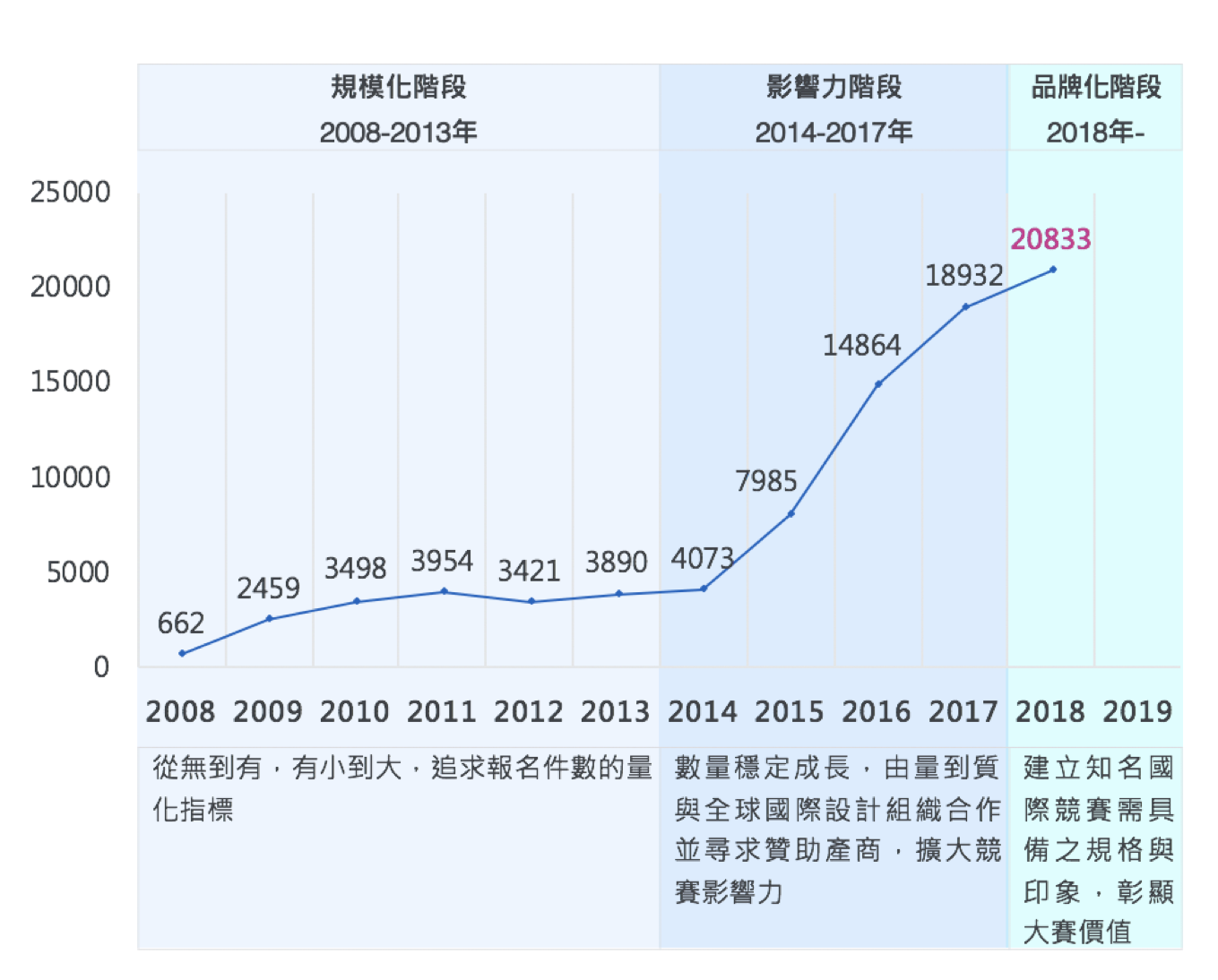

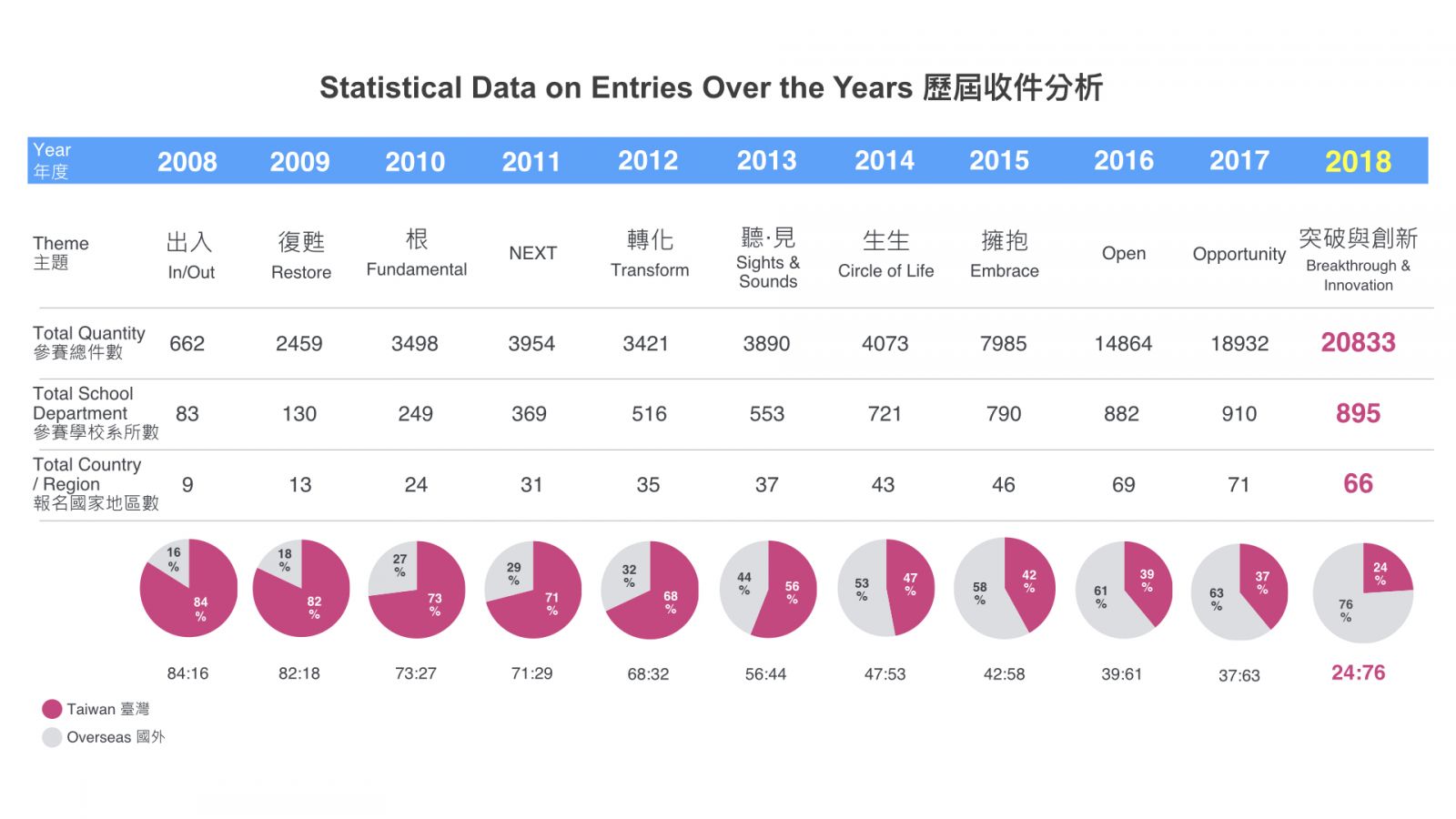

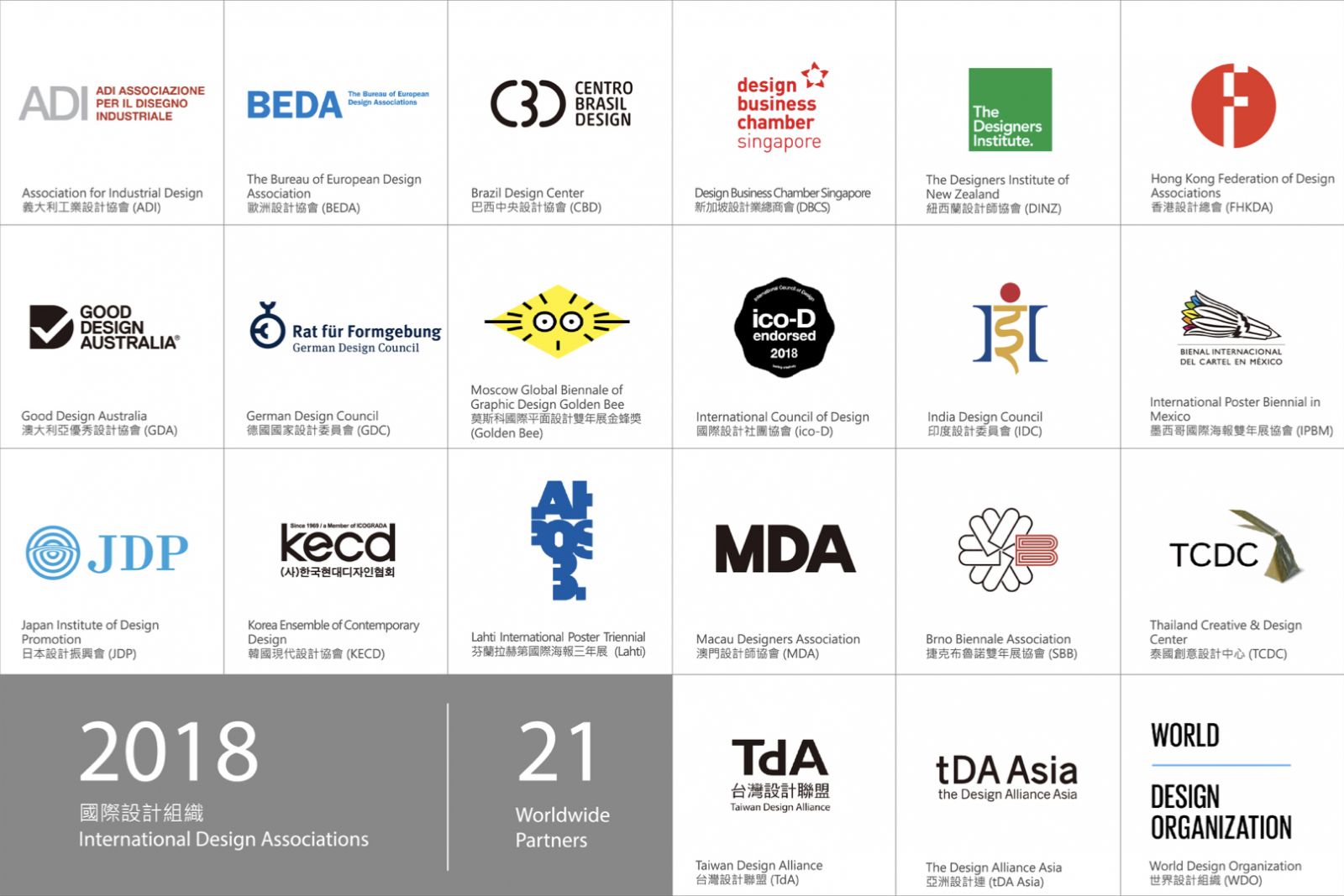

一個新生兒的設計競賽如何化?但又不是商業化?設計競賽應該提倡一種商業經營模式,但目的不是為了營利,而是希望擴大產業國際影響力。而設計競賽是必須與時俱進的,設計競賽扮演的角色,不應該只是為了營利,或者只是為了用廉價的方式取得創意,更應該著眼於鼓勵創新設計、設計思考讓設計能夠發揮其價值與意義。故台灣國際學生創意設計比賽從2014年開始邀請國際設計組織合作,授權設立獎項與推派國際設計名家進行評審。透過國際設計組織的串連,擴大設計競賽的影響力,讓更多國家認識台灣,讓台灣學生能夠與國際設計合作青年設計活動要建立設計教育的影響力和新銳設計的價值,推動向產業界推廣,打造一個具有跨領域設計和國際化設計視野的競賽平台。

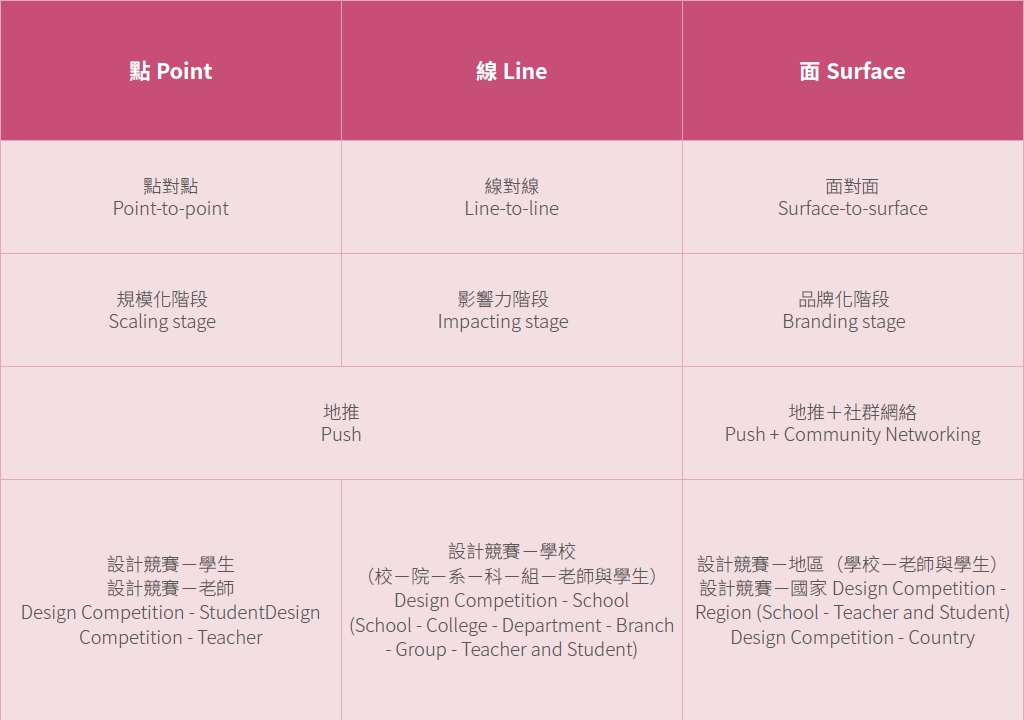

在執行策略方面也應借鏡調整,非營利設計競賽五大策略:

從最嚴重的地方,發揮最大的影響力。從點線面,來掌握設計競賽的規模與影響力。建立一個設計社群的網絡,讓設計競賽能發揮更大的影響力。

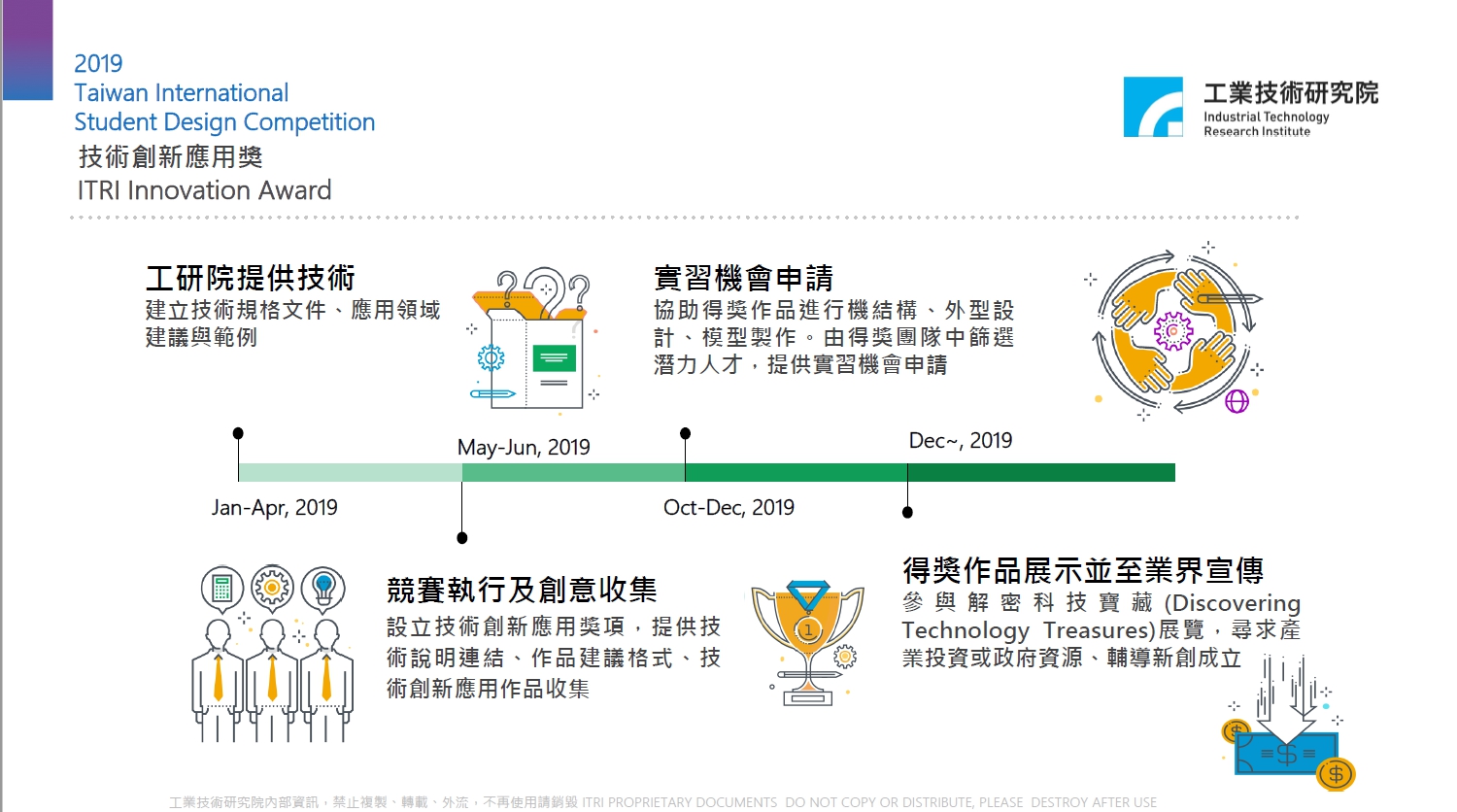

如何將設計廣告的生命週期延長?為了讓廣告作品得以落實,群眾募資是一種能夠集結透過網路向大募資集資金的一種集資方式。群眾募資主要是跨網路展示宣傳計畫、原創設計與創意作品,並與大眾解釋透過募集資金讓這個作品量產或實現的計畫。這樣的策略內容規劃,將突破以往的設計競賽只停留在概念設計的階段,將設計落地,由普羅大眾決定設計作品能否實現與商品化。也為了將設計競賽能產業化,設計除了與國際設計組織合作外,還將與企業廠商合作,建立實習機制,選送獲獎學生進入產業實習,將所學落地到產業化,而不僅僅是紙上談兵。

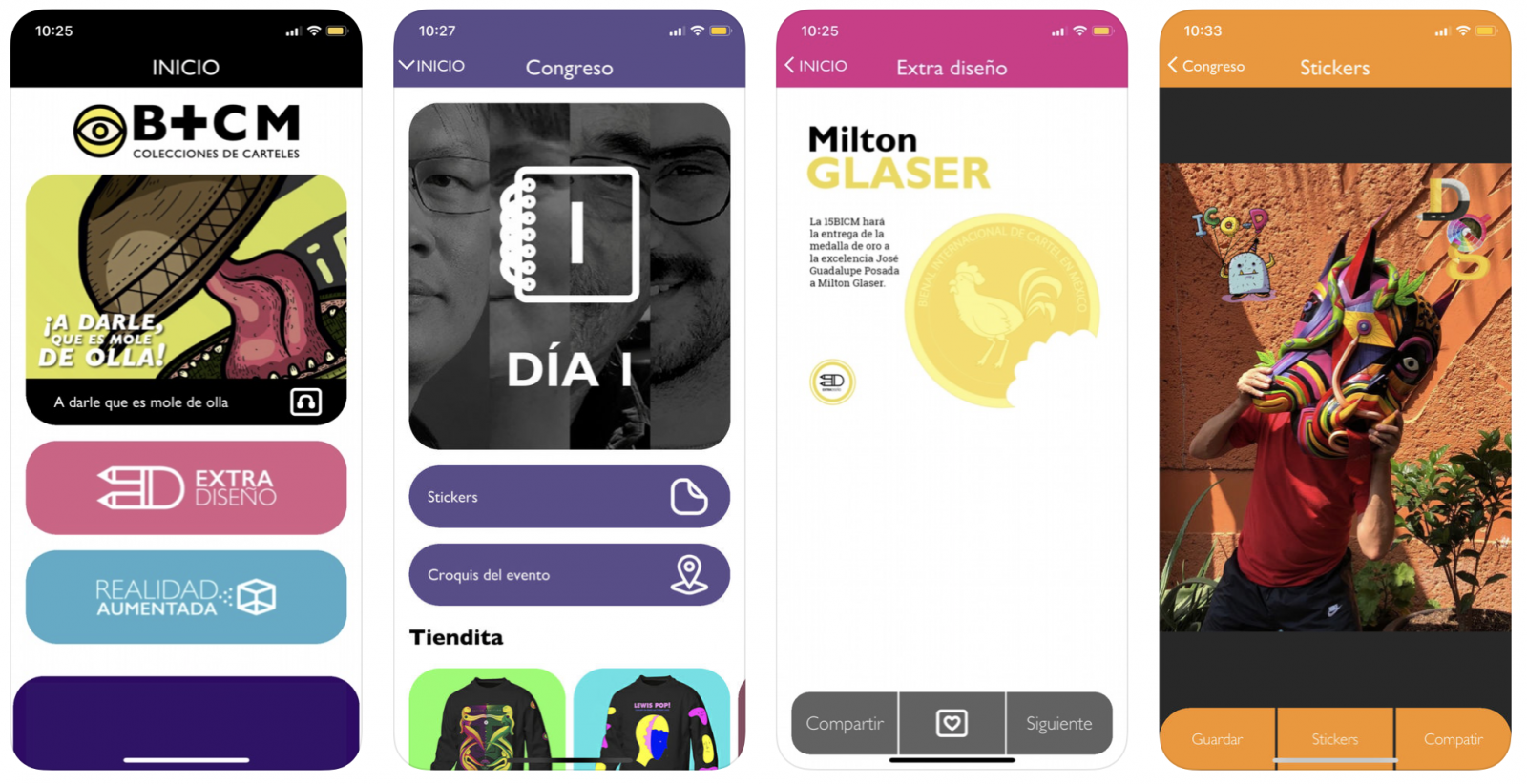

台灣國際學生創意設計競賽暨設計教育競賽作為出發點,期待設計競賽能成為新銳設計師的交流平台,也是能表演設計能量的舞台。一件事情總有兩面,或許對許多設計活動人士來說設計競賽是一種手段,是個投入機的管道。但對於非營利的台灣國際學生來說創意設計大賽並非如此,我們以投入的設計教育為競爭,以及對台灣學子設計教育的期望,希冀台灣國際學生創意設計大賽能夠達到國際設計影響力、個人競爭力、設計自信心的建立、實習與概念設計落實之產業化等,而且不僅僅是一次的競賽,也同樣是增強生命力的設計。

參考資料參考:

洪偉肯、黃天佑(2013 )。設計為科技加值的--以技術專案為例。設計路徑學報18 (1 ),41-64 。

陳彥廷(2016 )。設計獎真理。台北,桑格文化有限公司。

鐘伊婷(2011 )。設計競賽對學生學習之影響研究。國立成功大學工業設計系論文碩士,台南。

唐諾曼(2010)。為什麼設計競賽很糟糕。 Core77專欄。參考自:https://www.core77.com/posts/17024/why-design-contests-are-bad-17024

Self, JA, (2014). 注意差距:來自外界的設計獎項認知。 《國際設計期刊》,8(3),123-138。

Temple, P., & Swann, P. (1995). 競爭與競爭力:以英國設計獎為例。 《商業策略評論》,6(2),41-52。