實踐大學工業產品設計系擔任助理教授

Assistant Professor, Department of Industrial Design, Shih Chien University

Article of famous designers

實踐大學工業產品設計系擔任助理教授

Assistant Professor, Department of Industrial Design, Shih Chien University

我是曾熙凱,從銘傳大學商品設計學系開始我的設計人生,畢業後即到臺科大設計研究所就讀,再透過教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫到英國皇家藝術學院進修,並於2011年畢業後開始在倫敦創業,從事產品設計與開發、設計藝術、品牌創立、展覽策劃等工作,現在正在實踐大學工業產品設計學系擔任助理教授。

2023年底時,我收到來自高雄文化局的邀請,為一年一度的學生畢業群展「青春設計節」做一檔國際展區的策劃。在提案的初期,我回顧了這幾年臺灣設計教育生態的發展,以及近年整體社會環境的變化,並提出了兩點思考點,我認為對於還在念設計的你或許有些幫助。

普遍來說,臺灣社會崇尚商業價值與效率,這件事情也延伸到了所有的教育領域,當然也包含各種類型的設計。大學成為「專業探索、基礎技術培養」的場域,而建構設計技術能力的唯一方式,是透過大量的練習。是否有機會透過產學或是現地訪查,真正貼近服務對象?我認為不容易。因此,透過設計競賽、老師給予的課題,進行「模擬」提案才是訓練過程中的主力。只是當提案和概念競賽只停留在「模擬」,而非貼近產業、市場、使用者群體時,長久下來,我們就會麻痺,喪失對設計的熱情,思維被固化,認為設計就是某種既定的流程步驟。

在去年擔任某個國內的大型設計競賽評審時,我深刻記得有一個學生入圍了兩、三件作品。其中一件的提案是融入科技的兒童教育玩具,評審們都非常期待能看到軟硬體整合的功能模型,但現場只做了外觀模型,沒有展示任何介面,也沒有任何功能模型,可惜了這個想法。該同學的另外一件作品針對近年戰爭難民的議題設計了一款結合空投物資箱臨時紙製廁所,將種子埋在紙箱當中,並透過排泄物為植物提供生長養分。先不論這類概念是否創新,但這個設計作為畢業設計的提案,只停留在圖面,並沒有深入討論「如何執行?」、「利害關係人」、「材料合理性」,以及展示「功能模型」確認可行性。想當然爾,這個議題的設定在國內不容易接觸到相關團體或是關係人,也無法透過訪談與使用者或是相關資助團體協作,和他們一起展開長期的合作關係,提供真正的價值。

上述兩個案例其實也同時發生在全國範圍的學生們身上。設計變成一種沒有深度的創意點子大賽,使用者、製造、可行性、成本的討論都不足,這樣的做法在20年前的確是主流,但今時今日我深深地覺得這是錯誤的方向。

「我們到底是為了誰而設計呢?到底為了什麼而設計?」

得獎只是一個過程,不應該是目的!

我們所有的設計行為如果沒有辦法得到正向循環反饋,這裡指的並非得獎的一時殊榮,而是從使用者得到的正向回饋,或是從商業上得到的市場支持,我們會陷入一種不知為何而設計的空虛感,設計也將成為一種空虛的美感和概念評價;最糟糕的是,美感與概念,在可見的AI科技蓬勃發展下,只會越來越廉價。

2. 科技焦慮

過去幾十年的發展,由於科技與工具的演變,我們可以說「設計」的工作越來越簡單,也越來越難。簡單的部分是由於門檻下降,優秀案例的傳遞效率越來越高。新踏入這個領域的人可以在不通曉任何背景知識的情況下,以臨摹的方式快速提高自身的美感能力,或是在科技的輔佐下,完成水平以上的作品。

2016年時,中國的電商龍頭集團阿里巴巴第一次在雙11購物節中投入「魯班」人工智慧,製作了1.7億張商品展示廣告,據稱提升了100%的商品點擊率。過了幾年,魯班更名為「鹿班」,並開放讓其電商客戶可以付費使用,大幅度減少了平面設計師的重複性工作,並提升企業的上架速度!Elon Musk 在2022年8月於Tesla的AI Day上公布了Optimus機器人原型機,黃仁勳亦於2024年3月的GPU Technology Conference年度繪圖處理器技術大會中公開了「Project GR00T」,告示AI與機器人結合的時代來臨。AI運算、自動化生產、機器人,人類自工業革命展開後,不斷追求生產力的增長,重複性的工作已經開始被取代,從生產線的工人,到電腦前的工作者,只要是可以被自動化,即將無一倖免。

「我希望AI做的事-做飯、打掃、洗衣、倒垃圾、清貓砂、雜事、工作賺錢。 AI目前在做的事-聊天、畫畫、寫作、作曲、玩遊戲…真想揍他啊!」-X上的日本推友@gunka0111。

誒!不是吧!同時我心裡想吐槽的是,如果從生活雜事、工作、娛樂到創作都被AI做了,我們還能做什麼呢?

有趣的是,一旦真的開始這樣思考,好像還真的有些我們才能做的事情呢!在工業設計的工作當中,除了考量到使用者的需求,也必須同時顧及「商業上的差異化」。而「差異化」可以說是被深深刻進了DNA裡頭的基礎邏輯了。「有什麼是我們可以做,而AI不能做,或是短時間還做不到的?」

在天下文化所出版,李開復與陳楸帆的著作《AI 2041:預見10個未來新世界 》一書就提及,「創造力」、「同理心」、「靈活性」是短時間內AI與機械人無法取代人類的。換句話說,我們的價值會在此得到發揮,特別前兩項更是一名好的工業產品設計師需要具備的!如果只能選擇一個,那我會選擇「同理心」,其次才是「創造力」。

我想說的是,這不只是AI的時代,也是「人」的時代。正是因為我們面對著新科技的巨輪迫近,我們終於可以好好的思考人的價值與活著的意義,而非被重複性的工作綁架;這也意味著,相較於過去,設計的工作越來越難,越來越重視其能發揮的「價值」。我有一位2023年畢業的學生-何奕劭,因為奕劭的家人在學校教書,加上自己對音樂也有很高的興趣,重新反思可以為身邊的人做些什麼時,心裡冒出了這一個疑問:

「究竟為什麼我們的音樂課都只能使用直笛呢?」

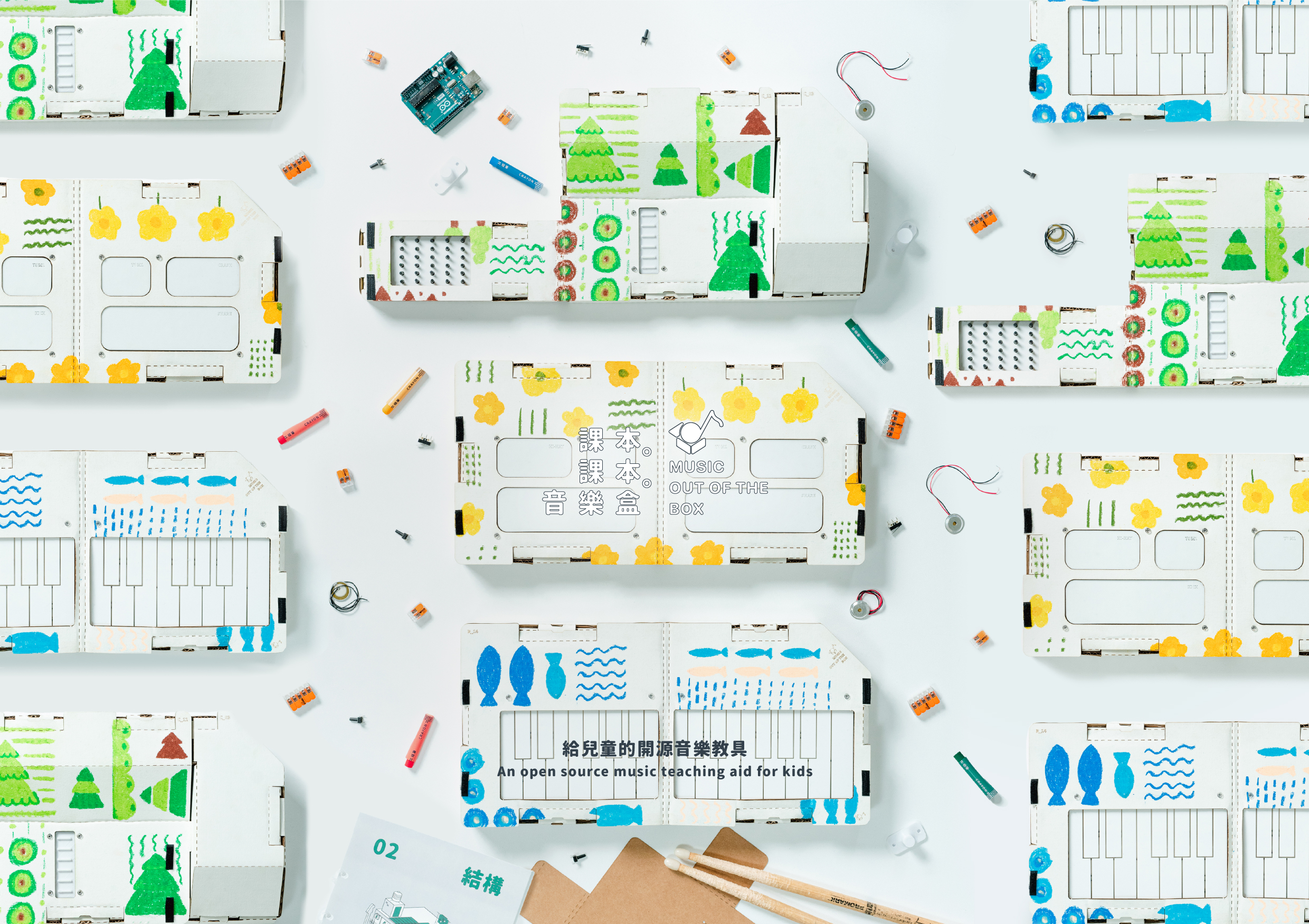

透過訪談,他發現公立學校必須考量學生的預算,也因此設置了樂器採購的門檻。為了解決這個問題,他融合了當代教育趨勢,結合「生活科技」、「美術」、「音樂」三門課,設計了一套開源電子樂器的跨科模組課程,只要透過紙板、壓克力、市售電子元件,就能在250元內打造一個16鍵鋼琴、電子鼓或是電子吉他。同時,在開發、設計的過程中,他至少實測了兩次工作坊,透過小學教師和學生的回饋修正課程的難度。這個設計得到了臺灣金點設計新秀獎、金點設計概念獎,以及Dyson Design Award臺灣區獎項的肯定。我至今仍認為這個專案還有更多的可能性和發揮空間,可惜奕劭畢業後有其他打算,沒能將這個設計帶到下一個階段。

回到「青春設計節」的展覽,最後我和團隊夥伴為了將論述修正的更淺顯易懂,「為何而設計」以及「科技焦慮」這兩個出發點已經被隱藏的很深了,但我仍希望這兩個思考能透過其他方式被傳播出去,或是讓更多人意識到我的所見。同時我也衷心期盼,各位在進行設計競賽提案時,比起滿腦子朝著得獎思考策略,不如深入地為真正的使用者解決問題,下一個世代的設計師在面對未來的挑戰,更需要具備「同理心」,洞察使用者的潛在需求,以「創造力」為使用者提供一個更好的生活提案,並想盡各種辦法把有價值的設計去實現出來,而不是躺在作品集裡塵封起來!